【不動産購入】私道トラブルは「人の問題」?賢い物件選びのポイント

「私道に接する物件はちょっと…」そう考える方は少なくありません。しかし、私道に関するトラブルは、実は私道そのものが問題なのではなく、私道所有者の「意識」や「人柄」に起因するケースがほとんどだということをご存知でしょうか?

今回は、私道トラブルの本質を見極め、後悔しない不動産選びをするためのポイントを解説します。

私道トラブルの本質は「人」にある

私道トラブルでよく耳にするのは、「通行を妨げられる」「掘削(水道管などの工事)を許可してもらえない」といったものです。しかし、これらの問題は、私道所有者が「ここは自分の土地だから、自分の好きに使っていい」という誤った認識を持っている場合に発生します。この「自分の土地」という意識は、私道が個人の所有物であるという法的な事実に加え、公道とは異なり自治体による管理が行き届きにくいという背景から、より強固になりがちです。特に、過去に私道の整備費用を自己負担した経験がある場合など、その意識がさらに高まることもあります。

驚くかもしれませんが、公道に接する物件であっても、近隣住民に問題のある方がいれば、似たようなトラブルが起こる可能性はゼロではありません。 例えば、公道に面していても、隣人が勝手に物を置いたり、駐車したりするケースも稀に存在します。しかし、私道の場合、「自分の所有物」という意識が強くなりがちなため、問題が表面化しやすい傾向にあるのです。逆に言えば、一般的な常識を持った所有者であれば、私道であっても問題になることはほとんどありません。私道であること自体が問題なのではなく、その私道を所有する個人の考え方や行動様式がトラブルの根源となることを理解することが重要です。

建築基準法上の道路との違いを理解する

ここで一つ、重要な注意点があります。「私道」であるか「公道」であるかという話と、「建築基準法上の道路」であるかという話は、全くの別物です。

建築基準法上の道路とは、建築物の敷地が接していなければならないと定められている道路のことで、建築確認申請を行う上で不可欠な要件です。公道であっても、例えば昔からの里道や農道などがそのまま残っている場合など、建築基準法上の道路ではないケースが稀に存在します。この場合、私道かどうかに関わらず、その道路に接する土地には家を建てられない(原則として再建築不可となる可能性が高い)という、全く別の、かつ非常に大きな問題が生じます。再建築不可の土地は、資産価値が著しく低下したり、将来的な売却が困難になったりするリスクがあります。今回の私道の話は、あくまで「所有形態によるトラブル」であり、建築基準法上の道路かどうかの問題とは切り離して考える必要がありますが、物件選びの際には両方の側面から確認を行うことが不可欠です。

問題が起きやすい私道のタイプとは?

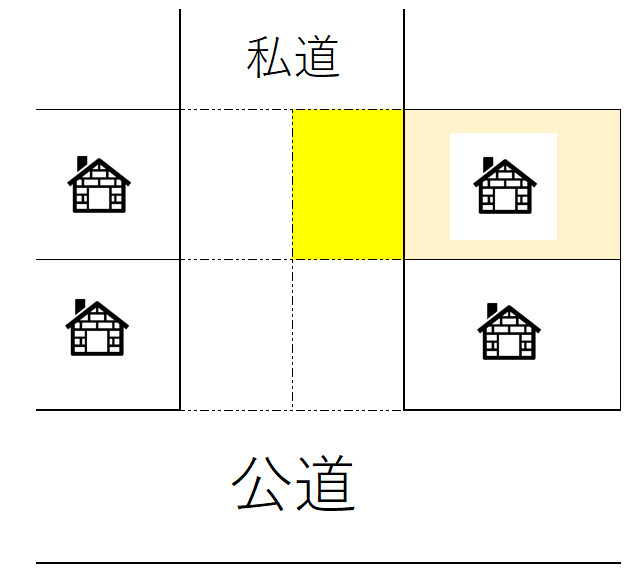

私道にはいくつかのパターンがありますが、特に問題が出やすいのは、私道が細かく分割され、自分の敷地の前の道路部分を他人が所有している、あるいは自分が所有している「切り分けタイプ」です。

この「切り分けタイプ」は、開発経緯や分筆の都合上、意図せずして生じることがあります。このようなタイプでは、「この道路部分は自分の土地だ」という意識が強く働き、本来道路として使うべき場所を勝手に私物化してしまう人が現れることがあります。自分の敷地の延長線上にある道路部分が、あたかも庭や駐車場の一部であるかのように認識されやすい心理的要因も背景にあると考えられます。

具体的にどんな問題が起きるのか?

「自分の土地だから」という誤った解釈から、以下のような問題が発生することがあります。

- 植栽やプランターの設置: 道路幅が狭くなり、車両や歩行者の通行の妨げになるだけでなく、根が道路の舗装を傷つけたり、枝が伸びて視界を遮ったりする安全上の問題も生じることがあります。

- 枝の張り出し: 樹木の枝が道路に大きくはみ出し、通行の邪魔になるだけでなく、特に夜間や悪天候時には視認性を悪化させ、事故の原因となる可能性もあります。

- 駐車場としての利用: 車がはみ出し、他の車の通行を妨げるだけでなく、緊急車両の通行を阻害したり、見通しを悪くして交通事故のリスクを高めたりする危険性があります。場合によっては、違法駐車として扱われる可能性も出てきます。

- 大きな物の放置: 建設資材、廃材、あるいは私物などを道路上に置くことで、車や人の通り抜けを完全に妨げるなど、極めて悪質なケースも存在します。これは、近隣住民の生活に直接的な支障をきたすだけでなく、火災や災害時の避難経路を塞ぐなど、重大な危険を招く行為です。

法律上は、たとえ私道であっても「道路として使わなければならない」ケースが大半であり、民法上の通行地役権や囲繞地通行権などが成立している場合は、所有者であっても通行を妨げたり物を置いたり駐車場として使用したりすることはできません。しかし、残念ながらこの理屈が通じない人が一定数いるのが現実です。

賢い私道物件選びのための対策

では、私道に接する物件を検討する際、どのような点に注意し、対策を講じれば良いのでしょうか。

- 私道に接する物件を避ける:

最も確実な方法ですが、エリアによっては私道がほとんどを占める住宅地もあり、選択肢が大幅に狭まる可能性があります。また、私道物件は一般的に公道物件よりも価格が低い傾向にあるため、予算との兼ね合いで選択肢から外すことが難しい場合もあります。将来的な売却を考えた場合、私道トラブルのリスクが買い手にとっての懸念材料となり、売却価格に影響を与える可能性も考慮すべきです。

- 私道の「共有持分」タイプを選ぶ:

私道全体を近隣住民で共有しているタイプであれば、「切り分けタイプ」に比べて「自分の土地」という意識が過度に強くなることが少なく、トラブル発生率は低い傾向にあります。共有持分の場合、私道の維持管理費用も共有者全員で負担するのが一般的であり、共同で管理する意識が芽生えやすいため、トラブルが発生しても話し合いで解決できる可能性が高まります。

- 「協定書」がある私道を選ぶ:

私道の利用に関して、所有者の署名・捺印がある協定書(通行・掘削許可などが明記されているもの)が存在する場合、その所有者は問題を起こす可能性が低いと判断できます。協定書には、通行権、掘削承諾、私道の維持管理費用分担、将来の所有者への継承に関する条項などが明確に記載されていることが望ましいです。これにより、将来的なトラブルのリスクを大幅に軽減できます。協定書は、トラブルを未然に防ぐための有効な手がかりとなりますが、その内容や法的拘束力については専門家(弁護士や司法書士)に確認することも検討しましょう。ただこれは実のところ、法的な効力が強いというよりも、協定書にサインする人達なのであれば、変な人ではない率が高いという点で、問題が起こる率が低いであろうという判断をしやすいという側面の方が大きいと思います。

- 「互い違い所有」タイプを選ぶ:

自分の敷地の前の道路部分が、自分以外の全く別の敷地の所有者によって所有されているタイプです。この場合、自分の家の前であっても「自分の所有物ではない」という意識が強く働くため、勝手に利用しようとする心理が働きにくく、トラブルの発生率が低くなります。この所有形態は、特に東京の西部地域などで見られることがあり、合理的な私道の管理方法として機能しているケースが多いです。

- 公道までの距離が短い私道を選ぶ:

私道部分の距離が短く、私道所有者が数人しかいない場合、問題のある人がいる確率が低くなります。数十人の所有者がいる私道に比べ、トラブル発生のリスクを抑えられます。また、私道が短いほど、日常的な通行量も少なくなり、それだけトラブルの発生機会自体が減少するとも考えられます。私道所有者の人数が少ないほど、個々の所有者とのコミュニケーションも取りやすく、万一問題が発生した場合でも解決に至るまでのハードルが低くなる傾向にあります。

最終的には「環境チェック」が重要

結局のところ、私道の問題は法律の問題というよりも「人の問題」です。私道か公道かというチェックも重要ですが、それ以上に「どのような人が周囲に住んでいるのか」「問題のある人はいないか」という、いわゆる「環境チェック」が非常に重要になります。

具体的な環境チェックの方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 現地での複数回確認: 物件見学の際に、時間帯を変えて(平日昼間、夕方、週末など)私道や周囲の様子を複数回確認しましょう。実際に住民が私道を利用している様子や、私物の有無などを自分の目で確かめることが大切です。

- 自治体や役所への確認: 私道の管理状況や、過去に私道に関するトラブルの相談事例がないか、自治体の道路管理課や建築指導課などに問い合わせてみるのも一つの方法です。

- 信頼できる不動産仲介業者との連携: 地域の情報に詳しい信頼できる不動産仲介業者は、私道の状況や過去の経緯について詳細な情報を持っていることがあります。積極的に質問し、疑問点を解消しましょう。

私道に接する物件を選ぶかどうかは、最終的に購入者ご自身の判断です。しかし、今回ご紹介したような私道の様々な状況や、トラブルの本質を理解した上で判断することで、より精度の高い不動産選びができるはずです。後悔のない住まい探しのために、ぜひこれらの情報を参考にしてみてください。